中国語を学習する上で必須である「声調」を、ふざけながら覚えようというコーナーです。

声調の習得に反復練習は不可欠です。実際に会話するときは拼音や声調など、考えなくてもすらすら出てくるぐらいのレベルを求められます。

ただ我々は外国語として中国語を学ぶので、コミュニケーションに支障がない範囲では、発音を考えながら話しても問題はないはずです。

ここでは連想ゲームのように漢字と声調を偏見と屁理屈とこじつけを総動員して、うまいこと頭にたたきこんでいきましょう。

試験や会話中の「あの声調なんだっけ」がきっとなくなるはずです。

中国語の勉強にちょっと疲れた方々の癒しになれればと思います。

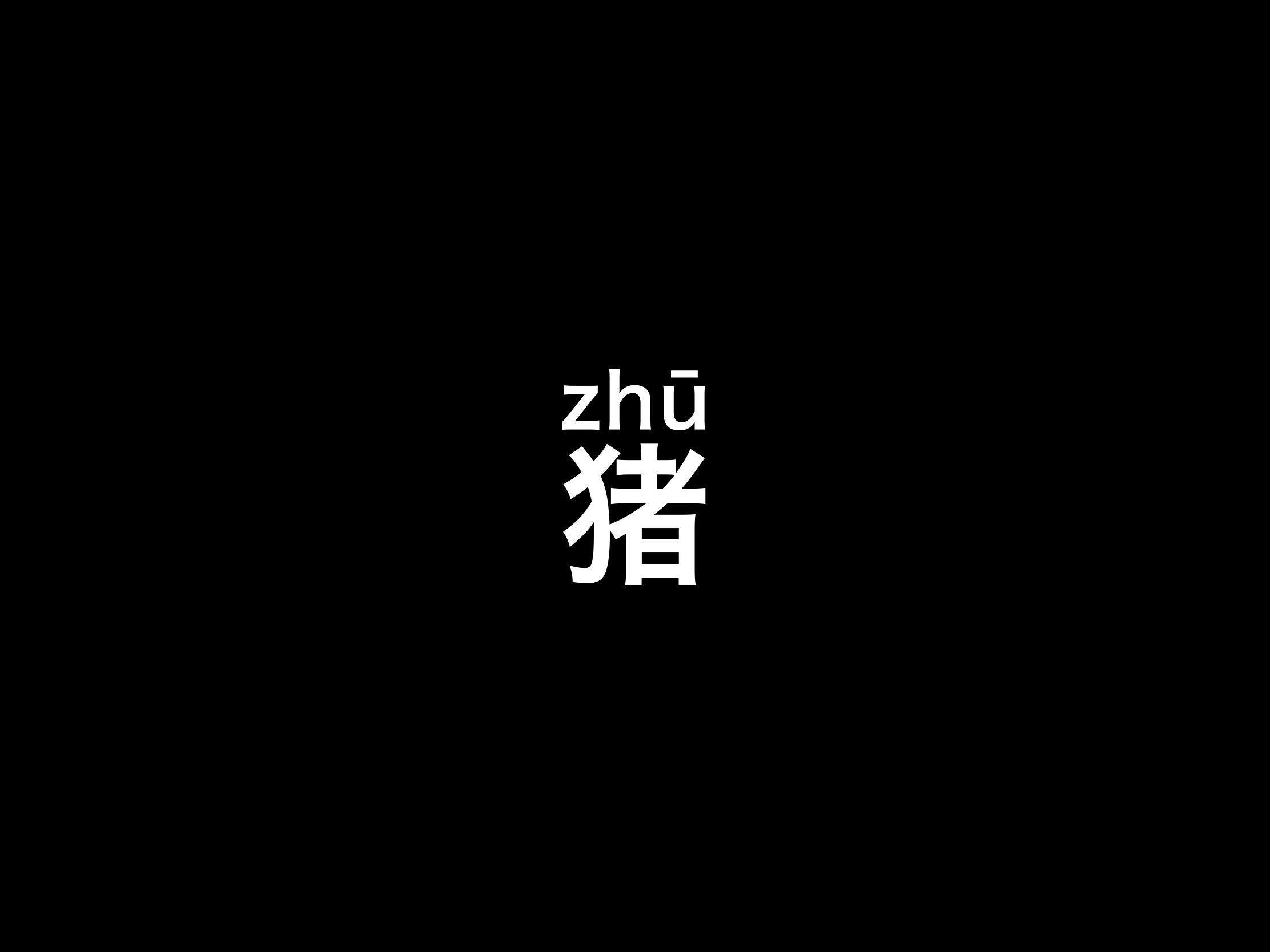

ふざけて覚える声調。第51回目は「猪」です。

まずはご覧ください。

「猪」は日本語では「ぶた」のことを指します。「イノシシ」ではありません。

繁体字だと「豬」と表記されます。

声調は「1声」ですね。

今回も「汤」や「咖啡」と同じく、カタカナ戦法を取って声調を覚えてみます。

関連記事:【ふざけて覚える声調 #41】汤

関連記事:【ふざけて覚える声調 #45】咖啡

今回声調を覚える単語は「猪(ぶた)」ですが、声調とリンクさせる前に、一度「猪肉(ぶたにく)」という単語を挟んでみます。

「猪肉(ぶたにく)」は英語で「pork」ですね。これを日本語のカタカナで表記したら「ポーク」になります。

おやおや。出てきましたね。「ポ」と「ク」の間に「ー」が。

紛れもなく1声の声調記号が紛れていました。

これは「猪」の声調である1声と同じではありませんか。

これなら「猪」の声調を忘れてしまっても豚肉を英語で言えたら思い出せてしまいますね。

イメージ図

補足しておくと、同じカテゴリーにある単語を同じ声調どうしでセットで覚える方法もオススメです。

例えば

①牛と鱼は同じ声調

②猪と鸡は同じ声調

こうすれば、どちらか一方の声調さえしっかりと覚えていれば、同じチームの声調は容易に連想ができます。

どんなにくだらない連想の仕方でも、声調はとにかく確信を持てる覚え方をしておくのが一番です。

読者のみなさんも、ぜひ色んな方法をためしてみてください。

今回のまとめ

「猪はポークの中にある」

この記事へのコメントはありません。