中国語を学習する上で必須である「声調」を、ふざけながら覚えようというコーナーです。

声調の習得に反復練習は不可欠です。実際に会話するときは拼音や声調など、考えなくてもすらすら出てくるぐらいのレベルを求められます。

ただ、我々は外国語として中国語を学ぶので、コミュニケーションに支障がない範囲では、発音を考えながら話しても問題はないはずです。

ここでは連想ゲームのように漢字と声調を偏見と屁理屈とこじつけを総動員して、うまいこと頭にたたきこんでいきましょう。

中国語の勉強にちょっと疲れた方々の癒しになれればと思います。

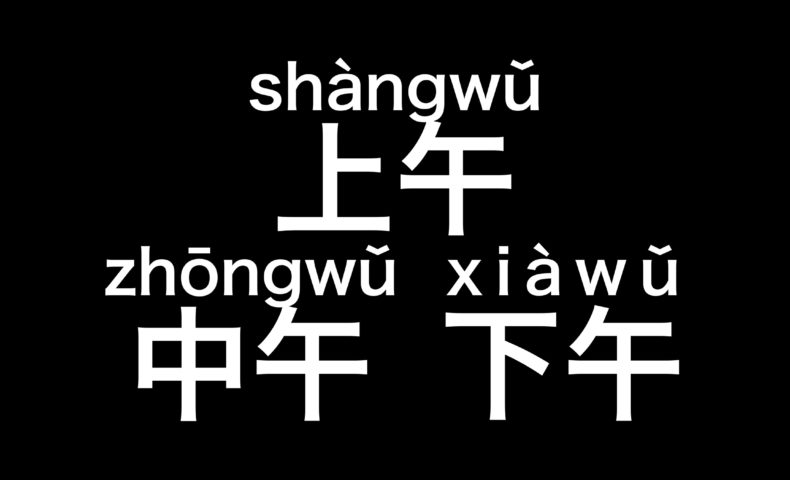

ふざけて覚える声調。第7回目は「 上午と中午と下午」です。

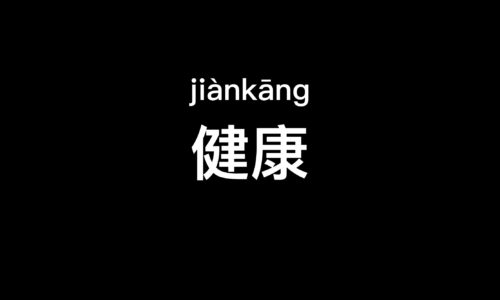

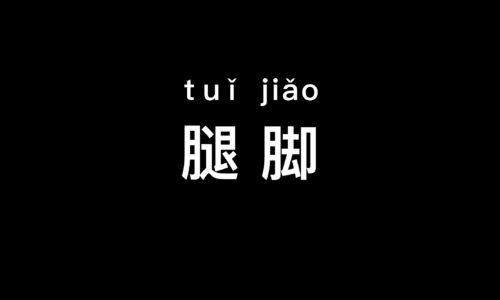

まずはご覧ください。

それぞれ日本語で「上午は午前」「中午は昼」「下午は午後」を表しますね。

さて、順に一つづつ声調を覚えていきましょう。

まずは「上・中・下」から。「中」と「下」は有難いことに、漢字の意味と声調のイメージがマッチしていますね。

「中」は1声で、上も下もなく真っ直ぐなので真ん中というイメージがつきやすい。

「下」も4声の記号が下に向かっているので連想しやすい。

一方、「上」は2声だったら覚えやすかったんですけど、「下」と同じく4声。

まあでも、「上も下も声調は同じ」というのがそもそも覚えやすいので、ここはシンプルにそれで行きましょう。

「中」は1声の記号の形のイメージ通り、「真っ直ぐ、真ん中」というイメージを持つことで覚えます。

続いて、「午」の声調の覚え方。

「午」は干支でいうところの「うま」ですね。そして中国語でも「うま」は「马(馬)」となります。発音はmaで声調は3声。ということで、

「午」と「马(馬)」どっちの「うま」も同じ3声と覚えてしまいましょう。

まとめると、

「上下は同じ4声で、中は真ん中っぽい1声」

「午と马のどちらのうまも3声」

と、覚えてみるのはいかがでしょうか。

突然「马」が出てきましたが、初めて声調を習う時に

「妈ma1」,「麻ma2」,「马ma3」,「骂ma4」として習ったと思うので問題ないでしょう。

これでもう上午、下午、中午は忘れないはずです。

この記事へのコメントはありません。