中国語を学習する上で必須である「声調」を、ふざけながら覚えようというコーナーです。

声調の習得に反復練習は不可欠です。実際に会話するときは拼音や声調など、考えなくてもすらすら出てくるぐらいのレベルを求められます。

ただ我々は外国語として中国語を学ぶので、コミュニケーションに支障がない範囲では、発音を考えながら話しても問題はないはずです。

ここでは連想ゲームのように漢字と声調を偏見と屁理屈とこじつけを総動員して、上手いこと頭にたたきこんでいきましょう。

試験や会話中の「あの声調なんだっけ」がきっとなくなるはずです。

中国語の勉強の息抜きにに読んでいただけたらと思います。

ふざけて覚える声調。第65回目は「话」です。

まずはご覧ください。

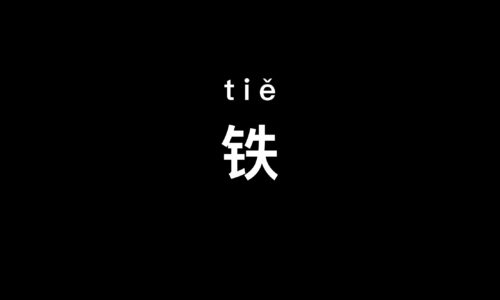

「话」は日本語で「はなし」のことです。繁体字では「話」と表記します。日本語表記と同じですね。

声調は「4声」です。今回は「話」の構成の仕方と声調をリンクさせてみます。

「話」を構成する上で起承転結を意識すると、話が分かり安かったり、より面白くなったりすると、小学校か中学校で習いましたよね。

改めて調べてみると起承転結で書かれた文章には批判的な意見もあるそうです。なんでも論理的ではないとか。

それでも「話を起承転結で構成するべき」という認識は、まだまだ日本では一般的な見解だと思われます。

起承転結というのはもともと漢詩の構成方法ですが、現代の我々の認識としては話の展開を4つに分けて構成する方法を言います。

それを前提とした場合、「話=4」という繋がりができますね。

「话」の声調も4声ですので「话=4」とすることができます。

これで「话=4=話」と結びつけられるようになりました。

これなら覚えやすいですね。

イメージ図

ちなみに起承転結は中国語で「起承转合(qǐ chéng zhuǎn hé)」と言います。

今回のまとめ

「话は起承転結で構成される」

この記事へのコメントはありません。