中国語を学習する上で必須である「声調」を、ふざけながら覚えようというコーナーです。

声調の習得に反復練習は不可欠です。実際に会話するときは拼音や声調など、考えなくてもすらすら出てくるぐらいのレベルを求められます。

ただ我々は外国語として中国語を学ぶので、コミュニケーションに支障がない範囲では、発音を考えながら話しても問題はないはずです。

ここでは連想ゲームのように漢字と声調を偏見と屁理屈とこじつけを総動員して、うまいこと頭にたたきこんでいきましょう。

試験や会話中の「あの声調なんだっけ」がきっとなくなるはずです。

中国語の勉強にちょっと疲れた方々の癒しになれればと思います。

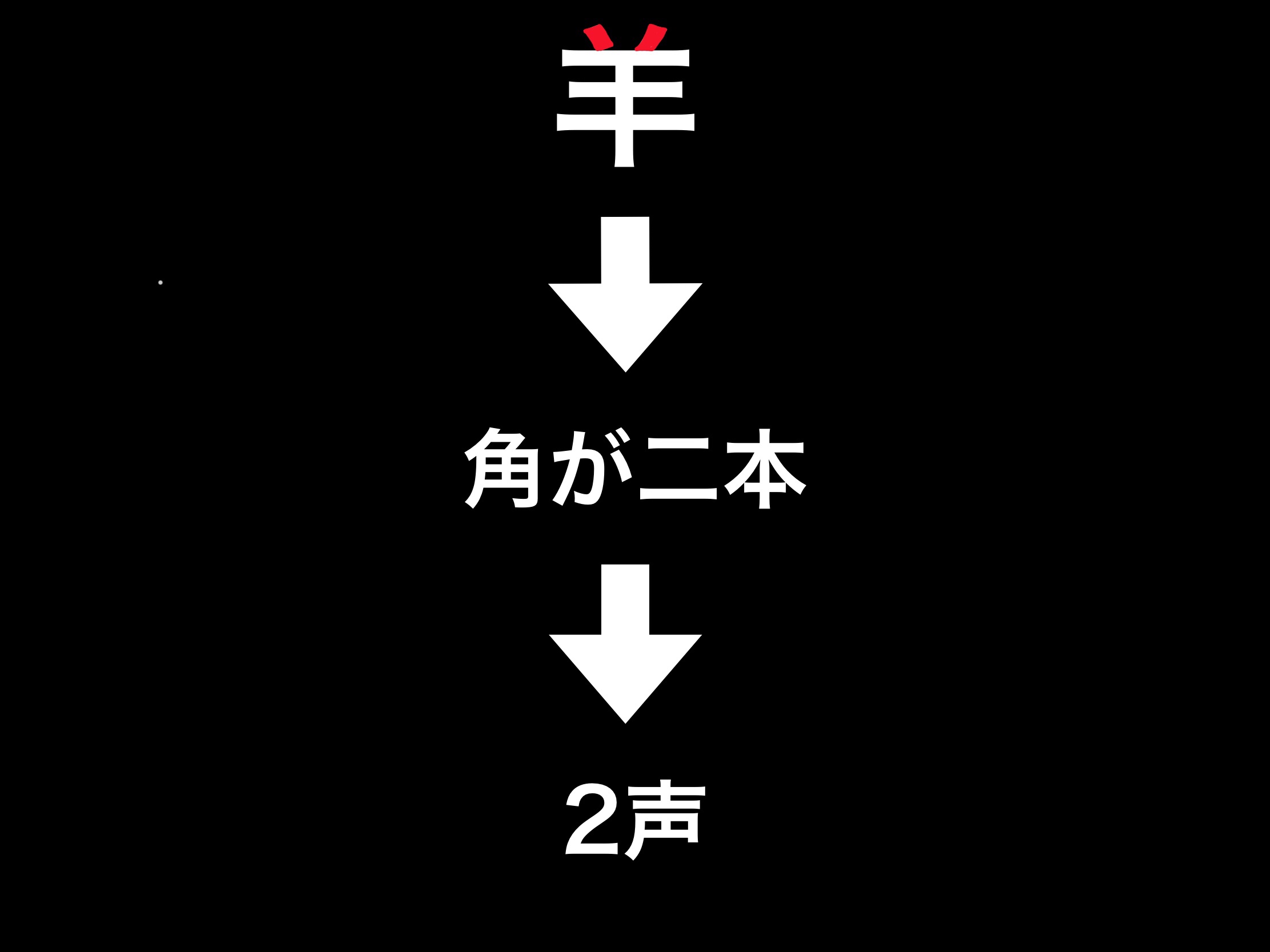

ふざけて覚える声調。第52回目は「羊」です。

まずはご覧ください。

「羊」は日本語ではそのまま「ひつじ」です。繁体字でも「羊」で表記されます。

声調は2声です。動物つながりだと「牛」や「魚」と同じですね。

関連記事:【ふざけて覚える声調 #46】牛

関連記事:【ふざけて覚える声調 #49】鱼

今回は「ひつじ」の外見的特徴から、「羊」の声調である2声へと連想させてみたいと思います。

ひつじには角が生えています。左右に二本はえていますね。

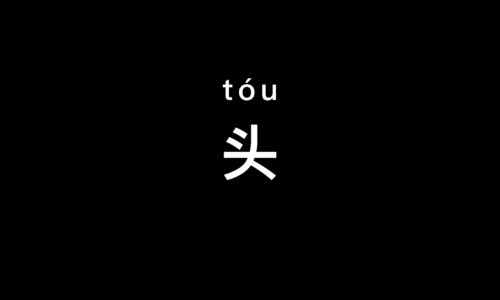

ツノの生えている動物は他にもいますが「羊」という漢字に注目してください。

漢字にも二本のツノが生えてますね。ここから「2」という数字を連想してください。

つまり「ひつじには2本のツノがある」→「羊という字にもツノが2本生えてるようにみえる」→「2本=2声」と繋げて覚えてしまおうというわけです。

「羊」の字を見てパッとツノさえイメージできれば、問題なく2声までたどり着くでしょう。

イメージ図

今回のまとめ

「羊にはツノが二本見えているから2声」

この記事へのコメントはありません。